생태 과학 돋보기

참죽나무를 안다고 하는 당신에게

1. 전북 전주시 완산구 한옥마을 경기전 돌담 참죽나무 보호수

(수령 380년, 수고 20m, 가슴높이둘레 4m)

1. 참죽나무라는 이름은 누가 지었을까?

국어사전에 죽나무로 소개되는 나무는 참죽나무이다. 죽나무와 참죽나무가 같은 나무라는 사실을 아는 순간 가죽나무가 참죽나무 작명에 관련됐을 것이라는 생각이 뇌리를 스친다. 먹을 수 없는 가죽나무와의 확실한 구별을 위해 ‘참’자를 붙여 참죽나무로 부르게 됐을 것이라는 추정이 그것이다. 개옻나무라는 유사종과의 구별을 위해 옻나무를 그냥 옻나무라 부르지 않고 ‘참’자를 붙여 참옻나무로 부르는 것과 비슷한 이치이다.

예로부터 먹을 수 있고 쓰임새가 많은 나무에는 ‘참’자를 붙여 불렀다. 참죽나무도 가죽나무와 비교해 먹을 수 있고 쓰임새가 많다. 새순에서 양파 향기가 나는데, 참죽나무를 향춘(香椿)이라 부르는 것도 특유의 향취 때문이다. 호불호가 갈리지만 식용의 역사가 길다.

가죽나무는 취춘(臭椿)이라고 해서 향기가 아닌, 냄새가 나는 나무로 여겼다. 소태나무과 집안이라 나물로 먹기 어렵고, 저목(樗木)이라고 해서 쓸모없는 나무의 대명사로 취급받았다. 그에 비해 멀구슬나무과의 참죽나무는 어린순을 데쳐서 고추장 양념에 무쳐 먹기도 하고, 찹쌀풀을 발라 말린 뒤 기름에 튀겨 부각으로 먹기도 한다. 목재의 무늬가 아름다워 가구재로 이용하며, 민가 주변에 울타리나무로 심기도 한다. 새순을 잘라 먹는데다 전봇대보다 높은 키로 자라다 보니 ‘키만 껑충 큰 나무’라는 이미지로 쉽게 눈에 띈다. 전북 전주시 한옥마을의 참죽나무는 보호수라 그런지 키만 껑충 크지는 않고 가지를 옆으로 많이 펼쳤다.

참죽나무는 잎을 비롯한 외형이 가죽나무와 비슷해 이름에 혼동이 발생하기도 한다. 시장에서 가죽나무 또는 가죽나물이라는 이름으로 판매하는 것이 모두 참죽나무의 새순이다.

2. 키만 껑충 큰 것이 참죽나무의 특징이 되었다

(경기도 평택시 진위면 봉남리)

3. 시장에서 가죽나무 또는 가죽나물이라는 이름으로 팔리는

참죽나무의 새순

참죽나무의 이름 유래는 김완진 서울대 명예교수가 어원 탐구 글에서 잘 밝혀놓았다. 훈몽자회(1527)에서 참죽나무(椿)는 ‘튱나모 츈’, 가죽나무(樗)는 ‘개듕나모 뎌’로 표기했다. 참죽나무를 가리키는 ‘츈’은 중국발음 chūn과 매우 비슷하다. 그런데 ‘츈’이라는 음(音)보다 ‘튱나모’라는 훈(訓)의 ‘튱’이 실제 발음과 더 관련이 있고, 동국정운(東國正韻)에서 제시한 ‘튠’이 체계에 맞는다고 김완진 교수는 주장한다. 우리가 ‘차 다(茶)’를 다도(茶道)나 다과(茶果)처럼 ‘다’라는 음으로 읽고 차례(茶禮)나 차향(茶香)처럼 ‘차’라는 훈으로도 읽는 것처럼 참죽나무도 ‘츈’과 ‘튠’이 함께 쓰이며 자음 (字音)과 자훈(字訓)의 관계를 넘나들었을 것이다. 여기에 ‘한새(큰 새)’가 ‘황새’로 된 것처럼 ‘니은(ㄴ)’이 ‘이응(ㅇ)’으로 변하는 현상에 의해 ‘튠’이 ‘튱’으로 되어 튱나모가 되었다고 한다. 소학언해(1587)에서 춘(椿)을 ‘튱’으로 읽는 사례가 나타나는 것이 그러한 추정의 근거가 된다고 밝혔다.

가죽나무를 뜻하는 ‘개튱나모’의 변화도 살펴볼 수 있다. 여기서는 앞의 ‘개’ 자에 쓰인 모음 ‘ㅐ’의 영향으로 ‘튱’의 ‘티읕(ㅌ)’이 ‘디귿(ㄷ)’으로 평음화하여 ‘개듕나모’로 되었을 것이다. 이 개듕나모의 영향으로 ‘튱나모’마저 ‘듕나모’로 바뀌었을 것이고, 먹지 못하는 나무인 ‘개듕나모’의 ‘개’에 대한 대립형으로 ‘참<ᄎᆞᆷ’이 추가되고, ᄎᆞᆷ(眞)은 가(假)를 불러와 가듕나모가 되었다고 김완진 교수는 추정한다. ‘듕’이 ‘즁’을 거쳐 ‘중’으로 변하면서 중나모(또는 중나무)가 되자 진승목(眞僧木)이니 가승목(假僧木)이니 하는 식의 차자표기까지 등장했다. 중국의 사찰 음식을 따라 중들이 심어 기르며 먹었다는 뜻에서 중나무로 불렸다는 이야기가 그래서 생겨났을 법하다. 하지만 근거가 부족한 이야기이니 더는 스님과의 연관성을 논하지 말자.

중나무의 아음(牙音)인 이응(ㅇ)이 같은 아음인 기역(ㄱ)으로 변해 ‘죽나무’가 되는 것은 비교적 자연스럽다. 어원을 살려 변형 전의 이름인 ‘중나무’를 정식 식물명으로 정했어야 한다는 주장도 있다. 그러나 스님과 관련 있는 것으로 오인될 수 있는 ‘중나무’보다 ‘죽나무’로 쓰는 것이 혼란을 줄일 수 있다.

요컨대, 참죽나무 춘(椿)의 또 다른 옛 발음인 ‘튠’이 ‘튱>듕>즁>중>죽’으로 변해 죽나무로 되었으며 가죽나무와의 확실한 구분의 필요성이 참죽나무라는 이름을 탄생시켰다.

참죽나무는 예전에 Cedrela속에 포함해 학명을 Cedrela sinensis A. Juss.로 썼다. 그러나 지금은 Toona속으로 분리해 학명을 Toona sinensis (Juss.) M. Roem.으로 쓴다. Toona는 ‘toon tree’를 가리킨다고 한다. 여기서 또 궁금증이 생겨난다. toon의 발음 [tú:n]이 춘(椿)의 옛 발음 ‘튠’과 비슷한 건 우연의 일치일까?

2. 가죽나무는 가죽나무로 쓰자

가죽나무 저(樗)의 발음 ‘뎌’는 ‘져’를 거쳐 ‘저’로 변했다. 남부지방에서는 참죽나무를 가죽나무 또는 까죽나무로 부르고, 진짜 가죽나무는 개가죽나무로 부른다고 한다. 가죽나무(개듕나모)에 원래 있었던 ‘개’자를 살려내 앞쪽으로 옮겨와 부르는 셈이다. 그래서일까? 그 옛날에 개듕나무로 썼으니 지금의 가죽나무를 ‘개죽나무’로 써야 한다는 주장도 있다. 하지만 그건 언어의 역사성을 무시한 주장이다. 그런 식으로 바꿔야 한다면 우리는 모두 고어에 나타난 식물명의 시대로 돌아가야 할 것이다. 언어는 의미가 계속 변하는 것이므로 특정 시대에 쓰이던 명칭을 지금의 기준에서 맞다 틀리다를 논하기 어렵다. 글자는 시대에 따라 발음되는 구강 내 위치가 달라지면서 음가가 변하므로 같은 글자라도 당시의 발음이 현재의 발음과 같은 것이 아니다. 변천 과정 중 어느 시기에 쓰인 문자상의 명칭이 합당하다고 판단되더라도 그것을 오늘에 이어받아 쓰기 어려운 이유가 거기에 있다. 또한 언어는 사회적 약속이므로 어느 개인의 고집으로 바뀔 수 있는 것이 아니다. 과거로 돌아가자는 외침에 고개 끄덕일 만한 명분이 뒷받침되지 않으면 혼란만 초래할 뿐이다. 심각한 문제점을 가진 식물명이 아니라면 그냥 두고 쓰는 것이 제일 속 편하다.

4. 참죽나무와 비슷해서 혼동되는 가죽나무(경기도 수원시)

5. 가죽나무와 비슷하게 생긴 참죽나무(경기도 오산시)

3. 참죽나무 꽃의 성 체제를 알기 위하여

먹기도 하고 쓰임새도 많은 참죽나무지만 꽃의 성 체제(sexual systems)에 대해 알려진 바는 많지 않다. 그 이유는 ①화서가 너무 높은 곳에 달려 접근하기 어렵다는 점 ②꽃의 지름이 0.5㎝ 정도로 매우 작아 관찰하기 쉽지 않다는 점 ③어지간한 참죽나무는 주인이 있어 함부로 채취해 볼 수 없다는 점 정도를 꼽을 수 있으며 ④개화기가 우기(장마)와 겹친다는 점도 관찰을 어렵게 하는 요인으로 작용한다. 이런 문제들부터 해결하지 않으면 참죽나무 꽃의 성 체제를 엿보는 일은 불가능에 가깝다.

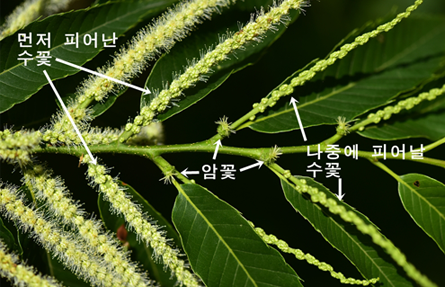

이런 문제들을 극복하고 도전한 이가 있기는 했다. 경기도 화성시 서신면 어느 마을에 참죽나무가 많다는 사실을 기억해 낸 그는 마른장마가 계속되던 2016년 6월 28일, 드디어 그 일을 실행에 옮긴다. 혹시 나타날지 모르는 주인을 경계하며 슬금슬금 접근해서는 준비해 간 낚시용 수초 제거기를 장대처럼 밀어 올려 화서 한 귀퉁이를 휘릭 쳐내고는 떨어진 화서를 주워들고 후다닥 줄행랑친다. 요컨대, ‘슬금슬금→휘릭→후다닥’ 전법이다. 그런 뒤 적당한 공터에 이르러 참죽나무 화서를 손에 쥔 채 사진 찍는 데 성공한다. 그런데 그것도 도둑질 같아서였을까? 확인해 보니 사진이 조금씩 흔들려 있다. 스릴과 긴장감에 가쁜 숨을 진정시키지 못한 채 셔터 버튼을 누른 탓이다. 어쩔 수 없다. 범인(凡人)에서 범인(犯人)이 된 그는 5일 후 다시 범행 장소(?)를 방문해 한결 대담하게 같은 방법으로 일을 성공시킨다. 반감된 스릴! 뭐든 처음이 어려울 뿐이라는 진리를 새삼 깨달으며 지난번과 같은 공터에 도착한 범인은 거짓말 탐지기도 통과할 만큼 완벽하게 심신을 진정시킨 후 지그시 셔터 버튼을 누른다. 그런데 참 이상도 하지? 5일 전에 찍었던 것과 다른 모양의 꽃이 사진에 찍혀 나온다. 암꽃으로 보인(처음에는 양성화인 줄 알았던) 꽃이 5일 후에는 하나도 없고 수꽃만 달려 있다. 며칠 새 꽃의 성별이 바뀐 걸까? 그건 아니다. 5일 전의 암꽃은 열매가 되어가고 있고, 그와 모양이 다른 수꽃이 새로 피어난 것이다. 꽃 성별의 교대! 이 사실을 알고 있는 사람이 또 있을까? 그게 2016년 7월 3일의 일이다.

7. 7월 3일에 핀 참죽나무 수꽃의 단면과 어린 열매

4. 희귀한 자웅이숙 체제, 이중자웅이숙의 발견

2018년 4월 27일, 판문점 평화의 집에서 남북정상회담 합의문이 발표되던 그 날! ‘A rare duodichogamous flowering system in monoecious Toona sinensis (Meliaceae)’라는 제목의 논문이 한국생태학회지 온라인에 발행된다. 맨 앞에 놓인 제1저자 이학봉 박사를 비롯한 두 스승님(이하 Lee et al.)과의 공저 논문이다.

Lee et. al. (2018) 은 위 논문에서 참죽나무의 꽃이 duodichogamy라는 희귀한 성 체제를 보인다고 밝혔다. 이 연구를 위해 Lee는 강릉의 참죽나무 2개체(T1, T2)를 선정하고 각 개체당 2개씩의 화서를 지정해(T1-1, T1-2, T2-1, T2-2) 화서축 전체를 균등하게 5부분으로 나누고 각 부분에서 1개씩의 복기산화서(compound dichasium)에 표지한 다음 개화 과정을 관찰했다. 강릉 2개체의 자웅이숙 양상이 다른 지역 개체들과 동일한지 확인하기 위해 6지역(밀양, 남원, 보성, 영광, 대부도, 영흥도) 총 48개체의 개화 양상을 2014~2015년 6월 초부터 7월 중순까지 5일 간격으로 관찰했다고 한다.

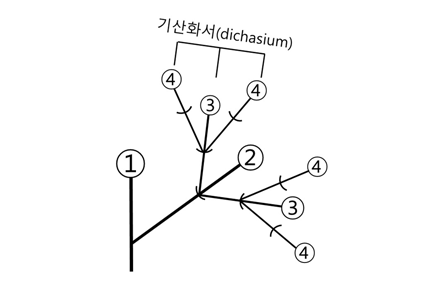

참죽나무는 유한화서의 일종인 기산화서에 꽃이 달리므로 꽃이 배치되는 자리마다 개화하는 순서가 정해져 있다. 그 순서에 따라 강릉 2개체의 화서에서 1차 단계 자리부터 4차 단계 자리의 꽃의 성별을 확인한 결과 1~3차 단계 자리까지는(6월 13일~26일) 모두 수꽃만 피었고, 4차 단계 자리에서는(6월 27일~7월 7일) 수꽃이 다시 피거나 며칠 동안의 휴지기를 거친 후 암꽃이 2일 정도 피고 그 후에 다시 수꽃이 1일 정도 피는 양상이 나타났다고 한다. ‘수꽃→암꽃→수꽃’ 순서인데, 이렇게 이중으로 단성화가 나타나는 자웅이숙 유형을 duodichogamy라고 한다.

예외적인 것도 관찰되었다고 한다. 강릉 T1 개체의 두 번째 화서(T1-2)에서 1차~3차 단계 자리까지 수꽃이 피었다가 7일의 휴지기 후 4차 단계 자리에서 암꽃과 수꽃과 암꽃이 교대로 피어 결과적으로 ‘수꽃→암꽃→수꽃→암꽃’ 순서를 보였다고 한다.

참고로, Lee et. al. (2018) 의 논문에서는 duodichogamy에 대한 번역어를 따로 마련하지 않았다. duodichogamy는 한 개체 내에서 꽃이 자웅이숙(dichogamy)을 취하되 수꽃이 두 번 나타나는 방식을 가리키는 용어로 정의할 수 있다. 그러므로 이중자웅이숙(二重雌雄異熟) 정도로 바꿀 수 있어 보이며 일본 논문에서 그렇게 쓰고 있어 여기서도 그것을 따랐다.

8. 복기산화서에 달리는 단성화는 단계별 순서에 따라 개화가 진행된다

9. 자가불화합성을 가진 밤나무의 이중자웅이숙

일본에서는 자가불화합성을 가진 밤나무(Castanea crenata)의 이중자웅이숙이 보고되기도 한다. Hasegawa et. al. (2017) 은 밤나무의 이중자웅이숙에서 수꽃과 암꽃의 개화기간이 많이 중첩되는 것이 관찰되었으며, 이것은 이중자웅이숙 개화 현상이 자가불화합성을 가진 밤나무에서는 자가수분 방지보다 타가수분 촉진 때문임을 시사한다고 밝혔다. 자가불화합성을 가진 종에서는 개체 수준의 목적인 자가수분 방지가 이미 달성되었으므로 집단 수준의 목적인 타가수분 촉진을 실현하기 위해 이중자웅이숙을 하는 것으로 해석할 수 있다. 화서의 형태가 밤나무와 다르지만 참죽나무 역시 타가수분을 촉진하는 체제로 이중자웅이숙을 하는 것으로 보인다.

5. 유한화서를 무한히 만들어내는 밀추화서의 독특성

이중자웅이숙을 보이는 참죽나무는 밀추화서(密錐花序, thyrse)라는 독특한 화서를 갖는다. 일반적인 단일화서(simple inflorescence)와 달리 밀추화서는 무한화서의 일종인 총상화서(raceme)의 뼈대에 유한화서의 일종인 기산화서(岐繖花序, dichasia, dichasium, dichasial cyme)가 여러 개 달리는 독특한 복합화서(compound inflorescence)이다. 즉, 유한화서를 무한히 만들어낼 수 있는 화서인 셈이다. 포도나 머루 같은 종류들도 밀추화서를 보인다.

기산화서는 유한화서의 대표 격인 취산화서(聚繖花序, cyme)의 일종이다. 꽃대 끝 정단지에 한 개의 꽃이 먼저 피고 그 아래 양쪽 측지에 2개씩의 꽃이 피며 또다시 그 아래 양쪽 측지에 2개씩의 꽃이 달리는 방식의 화서이다. 이런 방식을 따르지만 무한화서는 아니므로 분지하듯 계속 꽃을 피우는 건 아니고, 처음부터 얼마의 꽃을 피우겠다고 한정해 놓고 피우는 유한화서이다. 끊임없이 분열하는 정단분열조직이 있어야 무한화서일 수 있는데 기산화서를 비롯한 취산화서는 정단에 그런 조직이 없다. 오히려 정단의 꽃부터 가장 먼저 피어버리므로 유한화서가 된다. 그런 유한화서를 가지마다 만들어놓으면서 정단부의 분열조직을 통해 계속 전체 화서의 길이를 늘려가는 무한화서이기에 밀추화서가 독특하다고 하는 것이다.

약 24일 정도의 긴 개화기간에 걸쳐 이중자웅이숙을 해야 하는 참죽나무의 특성상 화서가 길고 무거워 늘어져 달리지만, 풍매화가 아니라 충매화다. 꽃에서 특유의 향기가 나며 그 향기를 맡고 날아오는 벌이 많다.

6. 기산화서의 단성화 배열에 패턴이 생기는 이유

Lee et. al. (2018) 은 참죽나무의 밀추화서에 달리는 기산화서에 일종의 패턴이 있다고 밝혔다. 수꽃은 화서의 정단지와 측지 모두에 달리지

만, 암꽃은 측지에만 달린다는 것이다. 수꽃→암꽃→수꽃의 순서로 피는 참죽나무는 유한화서의 일종인 기산화서의 특성상 정단지의 꽃이 가장 먼저 피므로 정단지에 수꽃이 자리하는 것이 당연하며 암꽃은 절대 자리할 수 없다. 그다음 순서는 양쪽의 측지가 되므로 그 자리에는 ‘암꽃+암꽃’ 또는 그다음 순서인 ‘수꽃+수꽃’의 동성 조합이 달린다. ‘암꽃+수꽃’으로도 필 수 있는데, 이 경우에는 자가수분 방지를 위해 암꽃과 수꽃이 시기를 달리해 핀다. 쉽게 말해, 수꽃은 어느 자리에서건 피고 암꽃은 측지에서만 핀다. 이유는 간단하다. 기산화서가 꽃의 수가 정해진 채 개화 순서에 따라 피는 유한화서이고 참죽나무가 수꽃→암꽃→수꽃의 성별 순서를 따르는 이중자웅이숙(duodichogamy)을 하기 때문이다. 개화 순서와 성별 순서가 정해져 있으므로 만들어낼 수 있는 꽃의 조합이 제한적으로 되는 것이다.

12. 참죽나무의 기산화서에 달리는 단성화의 배열에는 패턴이 있다

(사진의 단성화는 수꽃)

7. 자가수분 방지라는 영원한 숙제

Lee et. al. (2018) 은 참죽나무 꽃의 수명이 수꽃은 1일, 암꽃은 2일 정도라고 밝혔다. 개체 수준에서는 수꽃이 17~20일로 길었고, 암꽃은 2~4일로 짧았다고 한다. 결실과 직결되는 암꽃의 개화기간이 수꽃에 비해 상당히 짧은 편이다. 암꽃의 개화기간이 짧으면 수분 가능성이 적어 결실률은 떨어지지만, 반대로 자가수분 방지 효과가 커진다.

자가수분을 방지하기 위한 양성화의 오랜 고민이 결국 자웅동주를 고안해 냈다고 한다면 자웅동주 식물들은 아직도 숙제 중이라고 할 수 있다. 자웅동주 역시 다른 가지에 달린 자신의 꽃가루가 자기 암술머리로 옮겨지는 인화수분(隣花受粉, geitonogamy)의 가능성을 완전히 배제하지 못한 체제이기 때문이다. 암꽃과 수꽃의 성숙 시기를 달리하는 자웅이숙(dichogamy)을 개발해 냈지만, 여러 개의 꽃이 달리는 모든 화서에서 완벽하게 작동하지는 않으므로 인화수분의 위험성을 말끔히 제거하지 못했다는 한계가 있다. Lee et. al. (2018) 의 연구에서도 보듯 암꽃과 수꽃의 개화기간이 중첩되는 시기가 나타난다. 한 그루의 참죽나무에 수십 개의 화서가 달리므로 인화수분의 위험성은 그만큼 클 수밖에 없다. 이런 한계가 결국 자웅동주에서 자웅이주(암수딴그루)로 변화하는 동인(動因)이 되었을 것이다. 아니면 완벽한 자가불화합성을 갖추게 했거나!

13. 참죽나무에 달리는 많은 수의 화서는 인화수분을 완벽하게 막기 어려운 자웅동주의 한계를 보여준다

참고로, 인화수분을 단순히 ‘이웃꽃가루받이’로 풀이하는 자료가 있다. 하지만 ‘이웃’이라는 말은 ‘다른 나무’라는 의미로 들리므로 자가수분의 일종인 인화수분의 개념에 적합한 용어로 보기 어렵다. 그러므로 굳이 순우리말로 바꾼다면 ‘이웃제꽃가루받이’ 정도로 해야 한다.

8. 왜 꼭 이중자웅이숙이어야 하나?

힘들지만 여기서 다시 원점으로 돌아가 보자. 자웅이숙을 하는 자웅동주 식물들은 대개 one-cycle dichogamy(1주기 자웅이숙)를 보인다. 참죽나무 역시 그렇게 해도 될 것을 왜 굳이 한 차례 더 수꽃을 만드는 수고를 해서 이중자웅이숙을 하는 건지 생각해 보자. 기산화서의 1차 단계 자리부터 3차 단계 자리까지 무수히 많은 수꽃을 만들어 낸 것도 모자라 4차 단계 자리에서 암꽃을 피운 후 다시 수꽃을 만든다는 것은 언뜻 불필요한 짓으로 보인다. 하지만 식물은 불필요한 짓에 에너지를 쓰는 존재가 아니다. 암꽃의 개화가 끝났다는 것은 자가수분의 위험성이 사라졌음은 물론이고 더는 자신을 위해 수분과 관련된 일을 할 필요가 없다는 뜻이다. 그러므로 그때부터는 자신이 아닌 다른 개체를 위해 수꽃을 피우는 것으로 해석할 수 있다. 다시 말해, 인화수분에 대한 걱정으로 암꽃의 개화기간을 짧게 가져가는 대신 주변의 다른 개체의 타가수분을 위해 기산화서에 남은 자리 한 곳에 수꽃을 또 피우는 것이다. 위에서 말한 대로 Hasegawa et. al. (2017) 의 자가불화합성을 가진 밤나무의 이중자웅이숙 연구에서 그것을 유추할 수 있다. 암꽃 개화가 끝나 자가수분 방지라는 개체 수준의 목적이 달성되고 나면 타가수분 촉진이라는 집단의 목적을 실현하기 위해 다시 또 수꽃을 만들어 꽃가루를 전달하는 것이 이중자웅이숙을 하는 이유이다.

9. 수꽃에 대한 투자의 이유

참죽나무는 복기산화서의 1차 단계부터 3차 단계 자리까지 대량의 수꽃을 피운다. 바닥에 떨어진 수꽃을 보면 너무 낭비하는 것 아닌가 하는 생각까지 들 정도다. 그 시기에 참죽나무 아래에 서 있으면 톡 톡 톡 하고 ‘수꽃 비’를 맞는 경험을 누구나 하게 된다. 성 차별은 아닐진대 참죽나무는 어째서 암꽃보다 수꽃에 대한 투자를 많이 하는 걸까? Lee et. al. (2018) 은 논문에서 지금까지 암꽃보다 수꽃을 더 많이 피우는 이중자웅이숙의 진화에 대한 일반적인 결론은 없다고 했다. 단지 소수의 배주에 대한 수배우자 간의 경쟁에서 이중자웅이숙을 촉진한다는 가설이 가장 타당한 것으로 받아들여지고 있다 (Lloyd and Webb, 1986; Luo et al., 2007) 고 했다.

그런데 그 이유를 다른 데서 찾아볼 수 있다. 사실 자웅동주가 아닌 자웅이주에서도 대체로 수배우자(수그루)의 수가 암배우자(암그루)의 수보다 많다. 이렇게 수꽃 또는 수배우자의 수가 암꽃 또는 암배우자의 수보다 많은 이유를 곰곰이 따져보면 생각이 가서 닿는 지점이 있다. 한 자리에서 가만히 기다려야 하는 암꽃 또는 암배우자보다 매개자를 이용해 역동적으로 꽃가루를 사방으로 전달할 수 있는 수꽃 또는 수배우자가 많아야 수분과 수정의 가능성이 커지기 때문이라는 것이다. 또한 다양한 암꽃 또는 암배우자가 존재하는 것보다 다양한 수꽃 또는 수배우자가 존재해야 다양한 유전자를 가진 후손을 만들어낼 가능성이 높을 것으로도 보인다. 식물은 한 개체만으로도 많은 수의 꽃을 피워 많은 수의 후손을 생산해 낼 수 있으므로 받는 쪽(암꽃 또는 암배우자)보다는 주는 쪽(수꽃 또는 수배우자)의 수를 더 많게 하는 것이 종의 앞날에 유리한 점이 많다. 대량 생산보다는 다양한 후손 생산에 목적을 두는 종이라면 더욱 그러하다. 최소한 식물에서는 성비(性比)의 불균형의 원인을 그렇게 해석해 볼 수 있다. 암꽃 또는 암배우자의 수를 많게 해서 많은 수의 후손을 생산할 것인가, 아니면 후손의 생산량은 좀 줄더라도 수꽃 또는 수배우자의 수를 많게 해서 수분과 수정의 가능성을 높이고 다양한 유전자를 가진 후손을 만들 것이냐 하는 것이 식물의 딜레마일 수 있다. 이 딜레마에서 많은 종의 식물이 후자 쪽을 택하는 것으로 보인다.

10. 몸으로도 하고 머리로도 하는 식물

위 내용을 알고 참죽나무를 올려다보면 식물을 안다는 것이 과연 무엇인가 하는 생각이 든다. 모르는 것을 하나씩 지워갈수록 의문은 늘어나고 모르는 것이 얼마나 많은지 깨닫게 되면 나무는 더욱 높아 보인다. ‘알아간다’고 할 수는 있어도 ‘안다’고 할 수는 없는 노릇이구나 싶어 또다시 겸손이 머리 숙이게 만든다.

5년 만에 다시 찾아가 본 범행(?) 현장은 개발로 인해 여러 그루의 참죽나무와 호두나무가 모두 베어지고 난 후였다. 한 그루의 참죽나무만이 큰 키로 남아 인적 없는 민가 주변의 휑해진 공간을 가린 채 자신도 언제 사라질지 모를 풍경으로 서 있었다. 5년 전의 범인을 홀로 다시 마주한 참죽나무의 심정은 과연 어떠했을까?

14. 언제 사라질지 모를 풍경으로 남은

경기도 화성시 서신면의 참죽나무(2021.6.25.)

15. 촬영 PD가 된 이학봉 박사와의

한라산 남벽 조사(2019.11.8.)

남들이 잘 하지 않는 일에는 인내와 수고와 고통과 대가가 따르기 마련이다. 이학봉 박사는 ‘슬금슬금→휘릭→후다닥’ 전법이 아닌 ‘마당 쓸기, 청소하기, 심부름하기’ 등등 거의 마당쇠에 준하는 봉사로 참죽나무 주인의 환심을 사면서 정확한 관찰과 기록을 할 수 있었다고 한다. 그러니 그는 범인(凡人)도 아니고, 범인(犯人)도 아니다.

일단 그렇게 몸으로 하고 그다음은 머리로 해야 하는 것이 식물이다. 몸으로 하는 식물이건 머리로 하는 식물이건 쉬운 것은 없다. 하지만 야외에서 몸으로 하는 식물에도 희열이 있고 책상에서 머리로 하는 식물에도 희열이 있다. 그래서 어느 하나를 접을 수도 없다. 겉으로는 건강해 보여도 속으로 골병드는 데는 다 이유가 있다. 이 글에서 절대적으로 참고한 논문을 완성하느라 이학봉 박사의 손과 발과 머리와 엉덩이가 감당해야 했을 열정과 노고에 경의를 표한다.

잦은 질문에도 끝까지 무료로 친절하게 답변해 주신, 국립생태원 멸종위기종복원센터 이학봉 박사께 감사 말씀 전한다.

<참고자료>

Lee H, Kang H, Park W.G. 2018. A rare duodichogamous flowering system in monoecious Toona sinensis (Meliaceae).

Journal of Ecology and Environment 42 : 50-59.

Hasegawa Y, Suyama Y, Seiwa K. 2017. Flowering phenology of a duodichogamous self-incompatible tree species,

Castanea crenata. Japanese Journal of Ecology 67 : 31-39.

https://www.korean.go.kr/nkview/nklife/2002_2/2002_0207.pdf

광릉숲보전센터

박사후연구원 김한결 전문위원 이동혁 임업연구사 조용찬